黃土高原西氣東輸管道沿線地質災害分布特征與防治方案研究

來源:中鐵西北科學研究院 作者:金培杰 時間:2018-4-24 閱讀:

摘 要: 西氣東輸是國家實施西部大開發戰略的重點工程, 它的建設及投產運行, 對于加快西部地區經濟發展、 促進東部地區能源結構調整及拉動國民經濟增長等方面都具有重要意義。 但由于西氣東輸工程途徑的黃土高原地區, 其生態及地質環境十分脆弱, 再加之黃土本身具有特殊的工程地質特性, 因而是一個地質災害頻發的地區, 亦給管線的日常維護和運營安全帶來較大的危害。 本文研究了西氣東輸二線管道途徑黃土高原的地質環境與災害分布特征, 分析了管道沿線的地質環境與災害分布類型, 基于不同的地質災害類型提出合理的工程防治方案。 文中還以實際工程案例說明了工程防治措施的具體應用, 可為運營管理部門進行地質災害治理提供參考。

關鍵詞: 西氣東輸工程 黃土 地質災害 防治措施。

一、概述

西氣東輸是國家實施西部大開發戰略的重點工程, 它的建設及投產運行, 對于加快西部地區經濟發展、 促進東部地區能源結構調整及拉動國民經濟增長等方面都具有重要意義。 西氣東輸二線工程西起新疆霍爾果斯口岸, 南至廣州, 途經新疆、 甘肅、 寧夏、 陜西、 河南、 湖北、 江西、 湖南、 廣東、 廣西等10個省區市, 干線全長4895km, 加上若干條支線, 管道總長度(主干線和八條支干線) 超過9102km。

西氣東輸工程線路途經甘肅、 寧夏、 陜西、 河南等省區時, 主要穿越黃土高原地區,通過黃土塬、 梁、 峁及河谷、 沖溝、 溝豁等多種地貌類型, 沿線環境地質條件復雜多樣, 地質災害十分發育。 災害的孕育和發展已嚴重威脅運營管道的運行安全, 造成管線維護需投入很大的成本。

本文研究了西氣東輸二線管道途徑黃土高原的地質環境與災害分布特征, 分析了管道沿線的地質環境與災害分布類型, 基于不同的地質災害類型提出合理的工程防治方案。 文中還以典型實例說明工程防治措施的具體應用, 可為運營管理部門進行地質災害治理提供參考。

二、地質災害的的分布類型與危害

西氣東輸管道途徑的黃土高原地貌單元, 其范圍西起日月山, 東至太行山, 南靠秦嶺, 北抵陰山, 涉及青海、 甘肅、 寧夏、 內蒙古、 陜西、 山西、 河南七省(區) 46 個地(盟、 州、 市), 282個縣(旗、 市、 區)。 全區總面積約635000km2;其中水土流失面積約454000 km2, 年均輸入黃河泥沙16 億噸, 是我國乃至世界上水土流失最嚴重、生態環境最脆弱的地區。 黃土高原是世界最大的黃土堆積區, 平均海拔1000~1500m, 除少數石質山地外, 高原上覆蓋著深厚的黃土層, 黃土厚度在50~80m之間。 最厚達150~180m。

由于該地域的氣候為干旱、 半干旱類型, 植被稀疏, 水土流失嚴重。 由于缺乏植被保護, 每年的降雨集中在七、 八、 九月間, 且多有暴雨、強降雨發生。 在長期的降雨及地表流水侵蝕作用下, 黃土地區的地表被切割得支離破碎, 形成溝壑交錯其間的塬、 墚、 峁的典型地貌特征。

根據西氣東輸管道鋪設的地形、 地貌形態的不同, 可將地質災害的類型主要分為斜坡地質災害、 河溝水毀災害及人為活動影響等三類。

1.1 斜坡地質災害

西氣東輸管道在穿越黃土塬、 梁等地帶過程中, 不可避免地要翻臺塬、 梁脊而下溝豁, 由此帶來了斜坡地帶土體不穩定而產生的特殊地質災害類型, 諸如坡面溜坍或泥流、 崩塌、 坍滑、 滑坡等多種斜坡變形失穩類型。

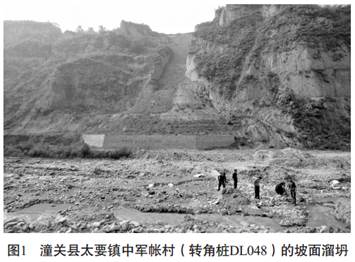

(1) 坡面溜坍

這類災害類型屬于自然斜坡及人工邊坡的表層土體變形, 其變形深度僅限于坡面表層1~2m范圍內, 表層土體的變形體積較小, 土體表層結構松散, 在重力作用下, 形成碎屑流或表層溜坍。 這種溜坍若任其發展, 久而久之也會造成管道覆蓋層變薄, 甚至進而發展成為小范圍的土體坍塌。 圖1為西氣東輸管道從山梁下伸到沖溝, 管道埋深2m,上覆回填土, 由于坡面未作防護及護坡處理, 表層土呈松散狀, 不時出現溜坍, 遇雨季降雨、 地表水下滲并形成坡面土層的泥流現象, 泥流體積較大時, 可越過擋墻或擊垮墻體。

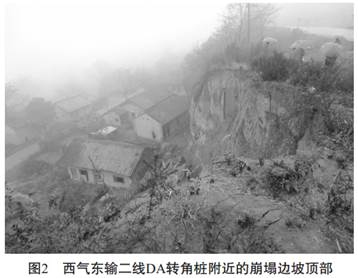

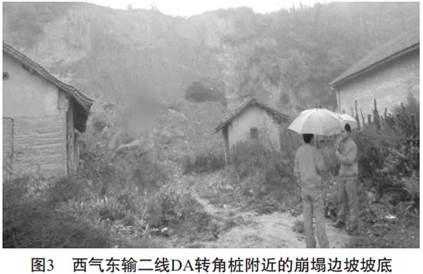

(2) 崩塌

黃土組成陡立邊坡(坡角>45°) , 在重力及外力(如暴雨、 地震、 振動等) 作用下, 發生突然地土體崩落, 崩塌過程中土體發生傾倒、 翻滾、 跳躍、 相互碰撞, 最后崩塌的土體結構遭到破壞并散落堆積于坡腳。 圖2、 圖3為西氣東輸二線管道DA115轉角樁附近的邊坡崩塌, 管道自照片右上角穿越S306公路后, 自坡頂轉角并平行與公路敷設。 管道距離陡崖僅4m, 陡崖高達20余m, 由老黃土組成,垂直節理發育且處于不穩定狀態, 陡坎下方為農居房屋, 由于降雨及公路路面匯水下滲, 邊坡發生崩塌情況, 已危及到房舍并對管道安全產生威脅。

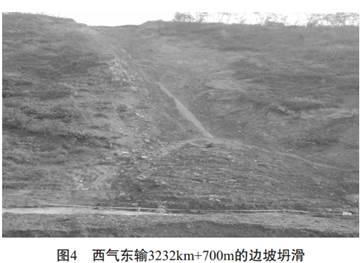

(3) 邊坡坍滑

土體所在的斜坡坡率過陡, 當其超過土體自身強度所能保持的穩定坡率時, 即發生土體的逐層滑坍變形, 其發生原因主要是降雨及滲水軟化土層并降低土強度所致, 或因人工邊坡坡率過陡且坡腳無支擋工程也會引起邊坡坍滑情況發生。

圖4為西氣東輸管道3232km+700m里程處的邊坡坍滑體, 管道沿60~70m高的山坡鋪設, 埋深2.4m, 回填土為當地的黃土狀土, 土質松散,雨水浸泡后產生坍滑, 將坡腳擋墻擠毀并越頂堆積于前緣, 致使管道外露并形成危害。

(4) 滑坡

黃土主要分布于我國西北地區及黃河中游一帶, 由于黃土本身的特殊性質, 使其黃土臺塬、梁脊、 沖溝岸坡及腰峴等地段發生滑坡的情況屢屢見之, 而且尤以晚更新世(Q3) 馬蘭黃土或全新世(Q4) 新黃土及黃土狀土組成的地層中產生滑坡者居多。 早更新世(Q1) 和中更新世(Q2)的老黃土則因土的結構致密, 穩定性較好, 一般發生滑坡者較少。

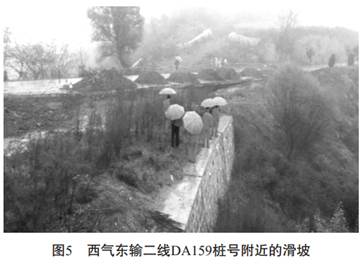

滑坡是黃土高原地區最嚴重的災害性地貌,被當地村民稱之為“地滑”、 “地移”、 “走山”等。 在黃土溝緣或腰峴等地帶, 經常可看到黃土地層整體地滑落到溝底的滑坡現象。圖5為寶雞市麟游縣崔木鎮虎狼三灣附近管道穿越公路交匯處因降雨而引發的滑坡。 該地段管道轉角樁編號為DA159, 管道斜向穿越S306省道, 埋深2m左右。 由于連日雨水及地表匯水下滲作用,導致公路右側所建的保護管道的漿砌石擋墻已整體下沉及開裂, 失去了保護管道所在臺坎穩定的功能。 另外, 管道穿越處的公路路基坍塌, 路面懸空, 管道有露管和懸空的風險。 該滑坡體位于沖溝的溝垴地帶, 滑體物質有第四系松散黃土狀土組成, 土質結構松散, 易于受雨水及地表匯水滲透而形成飽和土體, 滑坡主要呈現后緣下挫, 滑體沿沖溝下滑, 滑動距離約60m, 方量約為5000m3。

2. 河溝水毀沖蝕

西氣東輸管道在多處河道、 沖溝中以埋入方式通過, 洪水沖毀保護管道的建筑物的情況每年都有發生。 圖6為管線在溢流壩體上游穿越通山溝河, 管道埋入河道2~3m, 河道寬80~90 m, 管線下游設置兩道溢流壩。 目前第二級溢流壩由于水毀已形成較大面積的塌陷, 壩體嚴重受損, 壩前鉛絲石籠已毀壞, 失去對洪水的消能作用。 若不采取修復加固工程, 則對壩體上游的管線安全產生危害作用。

3. 人為活動影響

人為活動主要是指亂采、 亂挖, 灌溉水下滲、 爆破震動等, 對管道安全造成危害。 圖7、 圖8為采砂挖砂后形成的地下水匯聚湖塘, 岸邊距管線近10m, 采砂活動一直在進行, 岸邊的漸進坍塌對管線存在隱患。

三、地質災害的防治方案及措施研究

1. 地質災害防治的目的與原則

防治地質災害的目的是為了有效地減少災害對工程設施的危害, 切實起到保護工程設施, 使其發揮正常使用功能。 同時為了保護生態環境,必須保持與當地生態環境協調一致。

為了使防治工程發揮應有的作用, 同時在工程投資方面做到經濟合理, 這就需要在制定工程防治方案之前, 必須考慮到實施防治工程的一些基本原則。

(1) 根據保護對象的重要程度, 確定防治工程的穩定性要求。

(2) 由崩塌、 坍滑、 滑坡、 不穩定斜坡等不同災害類型的成因機制確定防治途徑, 對地質災害準確勘察定性是制定防治方案的基礎。

(3) 根據災害的破壞形式、 規模, 確定防治工程的方案及工程量。

(4) 做到對災害“一次根治, 不留后患”是最適宜的, 但對于災害規模較大, 治理費用高, 則可分期投資治理, 先做應急工程, 后做永久工程。

(5) 考慮各種工程防治措施對于災害治理的適用性, 使之組合發揮綜合治理效果。

(6) 根據防治工程施工的難易程度予以制定。

2. 地質災害防治工程的主要工程措施

根據地質災害防治工程勘查設計規范以及相關的行業規范、 技術標準及資料分析, 國內黃土地區防治地質災害的主要工程措施類型有: 排(截) 水工程、 支(攔) 擋工程、 加固工程、 護坡工程、 生物防護等。

排(截) 水工程主要是排除或截斷匯入斜坡的降雨及地表水, 例如在邊坡上設置的排水溝、環狀截水溝等。 但對于地下水較發育的斜坡則需采用排水盲溝、 盲洞, 也可采取仰斜排水孔以排除及疏干地下水, 使斜坡的穩定程度有所提高。支(攔) 擋工程包括擋土墻、 抗滑樁、 樁板墻、 鋼管樁等措施, 主要用于支擋滑坡、 坍塌等失穩斜坡, 同時起到保護支擋工程上方或下方的工程建筑物。

加固工程主要是對不穩定邊坡進行加固處理, 一般采用錨桿(索) 框架梁、 錨索地梁、 預應力錨墩加固等措施, 使得對邊坡施加正壓力而起到加固作用。

護坡工程主要包括護面墻、 骨架護坡、 拱形格構梁、 菱形格構梁等工程措施, 它是對坡面起到保護作用, 既可以防止邊坡表層土體風化剝落, 又可以防止諸如溜坍、 坍滑等坡面變形情況。

生物防護是指在邊坡上采取種樹、 植草措施, 其主要作用是吸收和蒸發了土體中的水份,植物根系又對坡面土層起到一定的穩固作用, 生物防護一般多與護坡工程結合使用。

四、防治工程案例分析

1. 西氣東輸二線DA159滑坡

該滑坡位于寶雞市麟游縣崔木鎮虎狼三灣,管道下穿S206省道, 因降雨而引發的滑坡, 如前所述, 滑坡后緣為管道與公路通過的部位, 整治工程方案必須首先考慮到工程建筑物的防護問題, 其次需組合其他工程措施以達到一次根治目的。

具體工程方案及措施為: ① 與公路部門溝通結合, 在公路下擋墻及管道防護擋墻毀壞處設置抗滑樁, 用以阻止滑坡后緣的繼續變形下滑, 對管道和公路這些重要工程建筑物起到支撐作用,以保證建筑物的安全。 ② 滑坡剪出口設置支擋工程, 阻擋滑坡體的下滑并穩定斜坡。 ③ 公路匯水上側采取截排水措施, 將匯水引入溝底, ④ 修復管道防護擋墻, 以保證管道所在臺坎的穩定并保護管線。

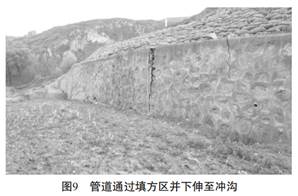

2. 彭陽縣紅河鄉韓堡村填方邊坡坍塌(樁號CF104)

西氣東輸二線管道通過20000m3的棄土填方區, 管道埋入填土內4m并下伸到沖溝, 填土前緣設置擋墻, 如圖10所示。

由于沖溝洪水沖刷擋墻基礎等原因, 致使擋墻出現10m多長的垮塌, 相鄰的一段擋墻出現10~15m的開裂現象, 擋墻支護功能的部分失效已危及到管線的安全。

此外, 填土平臺后緣的刷方高邊坡已出現擠壓裂縫及局部坍塌現象, 原設計未設置防護工程, 對通村道路亦存在威脅。

工程處理方案及措施為: 分段設置重力式擋墻, 河溝處設置漿砌石護岸工程。 填方區后緣的邊坡坡頂采取截排水措施, 對填方平臺后緣的第一級邊坡設置護面墻及截水溝, 邊坡滑塌處設置重力式擋墻予以支護, 其余各級邊坡上進行拱形骨架護坡及植草防護。

五、結語

黃土地區西氣東輸管道沿線的地質災害分布較普遍且類型多樣, 其中以斜坡地質災害與河溝水毀等災害嚴重地威脅著管線的運營安全。 為此, 必須建立一套系統的、 具可操作性的環境地質災害防災、 減災體系及規劃, 按災害發生的規模、 特點、 危害大小及輕重緩急程度, 對地質災害有計劃、 有步驟地實施監測防范與工程治理,使管道沿線地質災害的防治工作不斷取得進展,從而更好的保證管線工程的安全運營。 ◢

《管道保護》2012年第 2 期(總第 3 期)

上篇:

下篇:

甘公網安備 62010202003034號

甘公網安備 62010202003034號